Asignación Universal por Hijo: desmontando mitos desde la evidencia

Desde su implementación en 2009, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ha consolidado como una política de transferencia monetaria condicionada que busca mejorar los niveles de bienestar infantil en hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Su diseño contempla el otorgamiento de un ingreso básico para niñas, niños y adolescentes, condicionado al cumplimiento de requisitos vinculados a salud y escolarización, promoviendo así la inversión en capital humano.

No obstante su impacto positivo en múltiples indicadores sociales, desde sus inicios la AUH fue objeto de diversos cuestionamientos. Uno de los más frecuentes fue la hipótesis según la cual este beneficio generaría incentivos económicos para aumentar la natalidad entre los hogares con menores ingresos. Tal afirmación careció de respaldo empírico y se construyó sobre una interpretación simplificada del comportamiento reproductivo, omitiendo el conjunto de variables demográficas, culturales y económicas que lo determinan.

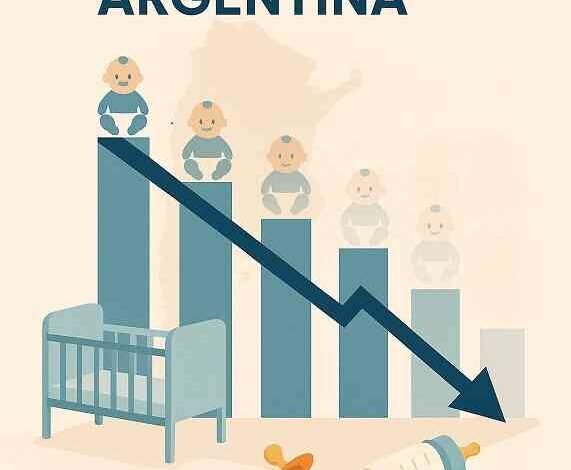

Transcurridos más de 15 años desde su puesta en marcha, los datos permiten realizar evaluaciones más precisas. Según un informe reciente del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, la tasa de natalidad en Argentina ha disminuido significativamente desde 2014, registrando una caída de más del 40% en menos de una década. Este descenso representa una de las reducciones más pronunciadas en América Latina y refleja un cambio demográfico profundo .

Este fenómeno se explica por múltiples factores: mayor acceso a métodos anticonceptivos, cambios en los proyectos de vida familiar, aumento del nivel educativo, urbanización y, en general, por un patrón demográfico que acompaña la transición propia de países con ingreso medio. En este contexto, la evidencia no respalda la idea de que la AUH haya estimulado un crecimiento de la natalidad. Por el contrario, su implementación coexistió con una caída significativa en los nacimientos, lo cual indica que los beneficios económicos otorgados no han sido un factor determinante en las decisiones reproductivas de los hogares.

En términos económicos, la AUH representa un mecanismo de redistribución progresiva con impacto positivo en la reducción de brechas estructurales. Estudios del CEPAL, UNICEF y organismos nacionales han señalado su contribución a la disminución de la indigencia infantil y al incremento del acceso a servicios básicos. Desde la perspectiva de la eficiencia del gasto social, su focalización, operatividad y bajo costo relativo en comparación con su cobertura justifican su continuidad como herramienta de política pública.

Con base en la evolución de los indicadores demográficos y sociales, es necesario reformular algunos supuestos instalados en el debate público. Las decisiones de fecundidad no se explican únicamente por incentivos monetarios marginales, sino por contextos complejos que incluyen condiciones estructurales, proyectos individuales y el acceso a derechos.

En síntesis, la AUH no ha incentivado el aumento de nacimientos. Los datos disponibles muestran lo contrario. Lejos de alterar de manera significativa la estructura demográfica, su aporte ha sido mejorar las condiciones de vida de millones de niños, niñas y adolescentes, constituyéndose como una política de protección e inversión social, evaluable en términos de resultados concretos y no de conjeturas infundadas.

Sobre el autor:

Cr. Facundo Pujol es Contador Público egresado de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Docente Adjunto por concurso de la cátedra de Finanzas Públicas, y Jefe de Trabajos Prácticos de la catedra de Análisis Económico de la carrera de Contador Público en UNCAUS. Fundador de la consultora Chaco Meridiano. Asesor contable en el Estudio Jurídico y Contable Pujol. Analista económico en Radio La Red Sáenz Peña, Radio Centro, Opción de Noticia, radio Natagalá y Multimedios Ciudad.